我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

广西新污染物监测预警与环境健康评估重点实验室研究方向为环境新污染物监测技术与监测体系研究、环境介质中新污染物污染溯源和预警技术研究、广西典型环境中新污染物迁移转化机制研究及典型环境新污染物生态风险评价。

2024年度,申报国家级项目12项,其中面上项目5项,以子课题负责人申报重点研究计划项目1项。实验室获立项3项,总资助经费153万元。本年度开始执行国家级项目7项(面上项目2项、青年项目2项、地区项目3项),总资助经费206万元。

目前在研项目26项,总资助经费673万元。发表论文21篇(2篇T1、4篇T2、6篇T3)、著作2部;获授权国家发明专利5项、实用新型3项;颁布行业标准1项、地标2项、团标3项;获省部级科技进步奖二等奖2项;获省级学会一等奖2项。2024年取得的主要研究成果如下:

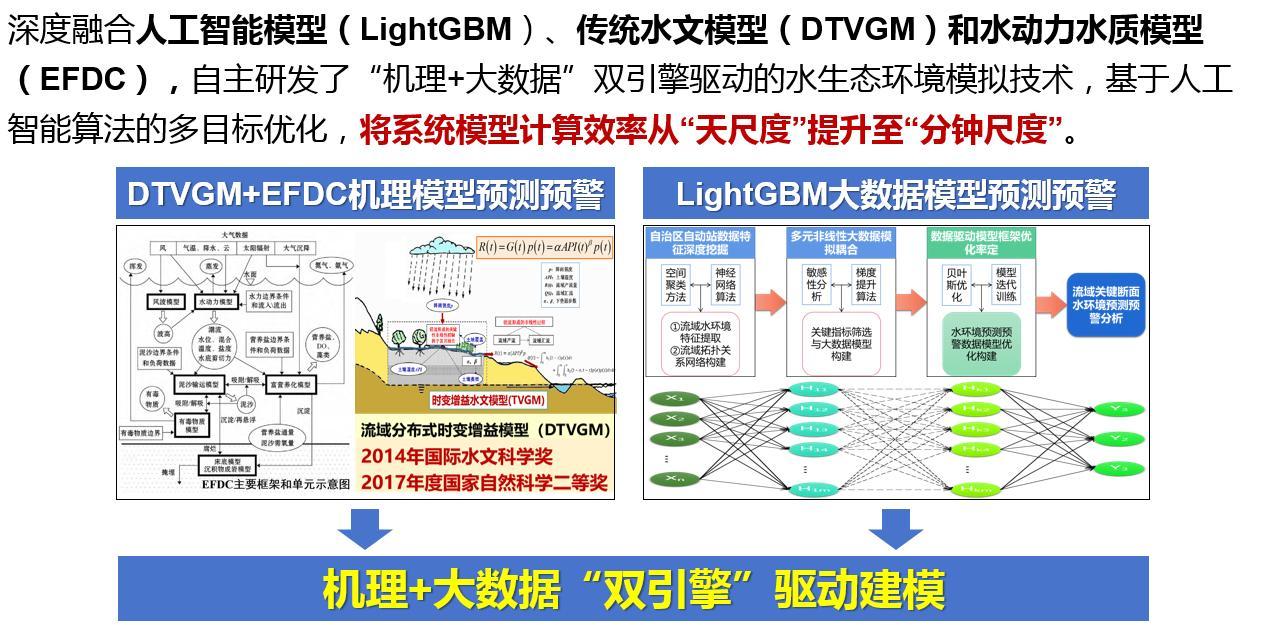

1.研究成果“河流水生态系统模拟与智能化应用关键技术”获自然资源部科技进步奖二等奖。项目基于影像形态学的河流水生态智能AI识别和评估诊断技术,突破了机器与机理“双引擎”驱动的模拟与调控关键技术,开发了“多维数字展示—多重业务融合—多层决策会商”平台技术,构建了河流水生态系统智慧感知和模拟系统平台并实现业务化运行,支撑了广西水生态考核工作和水污染防治专项资金项目建设。

2.有力支撑国家新污染物治理和监测技术体系构建。承担国家新污染物试点监测、高通量筛查等科研项目、评估管控技术服务项目十余项。一是研究并发布新污染物监测相关标准。制定了符合我国国情的生态环境监测标准,研究并发布《新污染物生态环境监测标准体系表(2024年版)》,为我国监测体系建设提供了权威指引。二是推动重点区域流域新污染物调查监测。承担2024年度国家新污染物调查试点监测和广西第一批化学物质环境风险优先评估监测。三是推进国家新污染物治理试点。支撑《绍兴市柯桥区纺织印染行业新污染物治理全链条监管创新体系示范试点》等国家新污染物治理第一批试点项目。探索广西特色新污染物有效治理模式和方法,《广西北部湾海水养殖业抗生素治理全链条监管体系试点项目》等被列入生态环境部新污染物治理第二批试点项目。四是完成国家新污染物治理中期评估。编制完成《〈新污染物治理行动方案〉实施情况中期自评估报告》并上报生态环境部。

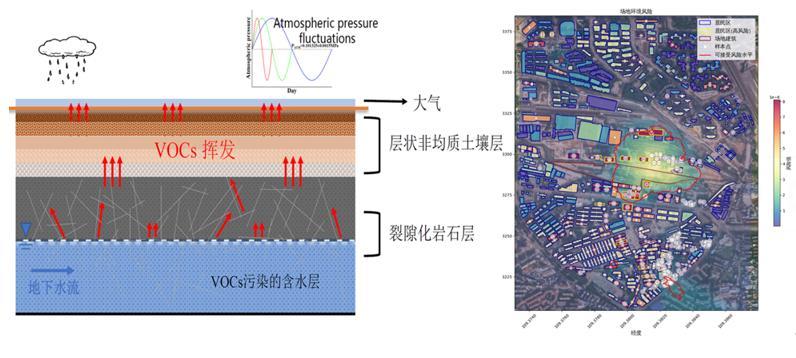

3.完成和推进国家及广西重点研发计划项目挥发性有机物类新污染物多介质环境迁移扩散机制研究。开展持续监测,形成涵盖土壤、地下水、土壤气和空气中的污染物类型、分布及检出率的污染物清单;建立场地下介质几何结构图像集,整合水文地质、污染源和污染物分布信息,形成完善的数据库。同时,研究基于污染物的迁移情况、多介质分配规律以及场地的水文地质特征,系统构建了污染物多介质迁移扩散模型,发展了污染物环境风险评估模型,能够对污染物的长期迁移与潜在影响进行量化预测,并为污染治理提供理论支持。

4.构建新污染物研究先进平台。自主开发大气污染预报和相关业务文件信息自动化辅助手段,搭建多元数据融合业务框架,提升预报预警以及溯源效率。着力建强广西桂林漓江生态质量野外科学立体综合监测网络体系,发挥国家生态质量监督监测与评估考核的区域控制性作用。

5.研究成果促队伍建设和人才培养。一是以项目为载体,培养学术带头人。让中青年研究骨干勇担重任,“广西林浆纸一体化产业链与适应气候变化、生态环境保护协同发展机制及政策”项目首次获批中国工程院战略研究与咨询项目重大项目。二是积极引进人才并外送学习。引进博士5人;晋升正高2人、副高2人。到生态环境部及其直属单位学习锻炼2人,在全国性培训班授课5人。培养硕士研究生51人,其中24人已获硕士学位。三是加强产学研合作和联合培养。与多家院所、高校联合培养研究生,加强与龙头环保企业产学研合作。四是加速带动现代化广西生态环境监测队伍培养。举办全区生态环境监测系统50周年“监测传承年”系列活动。举办全区监测技术大比武,依托单位获全区赛团体一等奖,个人一等奖4名,个人二等奖2名,个人三等奖1名,优秀教练奖2名。选拔培养种子选手参加第三届全国监测技术大比武,组建的广西代表队获全国赛团体三等奖,个人二等奖1名,个人三等奖2名。

6.开放课题驱动协同发展。2024年立项支持了“典型城市大气微纳塑料的组成与大气演变机制研究”等7项开放课题。为微纳米塑料在土壤中的环境行为和地下水污染的长期风险评估、新污染物(如药物和微塑料)的环境迁移转化机制提供了重要的理论依据。

7.开放共享,促进国际交流合作。一是与丹麦环保署、丹麦王国驻华大使馆开展水和环境战略领域学术交流。二是支撑2024年深圳国际生态环境监测产业博览会暨智慧监测技术高端论坛成果举办。三是组建科普讲解团队。承办“一方净水:中国东盟青年绿色使者入桂行”,接待东盟青年绿色使者赴桂林漓江站进行学术交流。四是支撑六五环境日国家主场活动,接待联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆先生、老挝自然资源与环境部部长等组成的国际调研组参观访问。

8.持续扩大社会影响力。实验室科普工作在“全国十佳”和三个“科普基地”的基础上,开展科普活动20余次。组织广西生态环境监测系统“监测传承年”环保设施公众开放日,获生态环境部“生态环境讲解员选拔赛”广西赛区一、二等奖各1人。获批建设中国—东盟生态环境智慧监测科普基地。

9.促进成果转化与产业化。与南京浦蓝大气环境研究院有限公司合作广西重点研发项目面上项目一项,与广西博世科环保科技股份有限公司联合承担中国工程院战略研究与咨询项目重大项目。继续推进与广西华蓝设计(集团)有限公司等环保企业建立的产学研合作中心、与广西博世科环保科技股份有限公司等龙头企业共建的7个省部级产学研人才培养基地的建设。

10.获主流媒体正面宣传报道。5月,广西日报《环境监管,充满“科技范”》报道实验室在环境监测高科技装备和手段方面的成就,《新技术让新污染物无处遁形》报道实验室的新技术成果。6月,广西卫视新闻频道《2024六五环境日国家主场活动特别报道》报道实验室的环境空气质量预报系统、大气环境立体观测网络及桂林漓江站的工作成效;桂林日报《老挝自然资源与环境部部长、欧盟亚洲中心主席一行到我市考察》介绍实验室在桂林生态环境保护中的贡献。7月,广西日报报道实验室在新污染物治理方面的创新举措,相关成果被自治区人民政府转载。

文件下载:

关联文件:

相关链接: