我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

我要收藏

公共资源调用站点

文章分享

生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础,保护海洋生物多样性是践行生态文明建设、应对环境气候变化的一个重要举措,对人类文明的发展具有重要意义。作为广西海洋生态环境监测唯一专业站,广西壮族自治区海洋环境监测中心站始终将保护广西海洋生物多样性作为使命和担当,积极践行习近平生态文明思想,以求真务实的精神高质量推进广西海洋生态环境监测与保护工作,为筑牢北部湾生态安全屏障贡献力量。

红树林、海草床、珊瑚礁是海洋生态系统三大典型系统,在近海海域中具有极其重要的生态功能,是众多海洋生物觅食、繁育、避难的场所。为了全面掌握海洋生态系统健康状态,广西壮族自治区海洋环境监测中心站从2006年起便对合浦海草床生态系统开展定期监测,2019年起对山口和北仑河口红树林生态系统、涠洲岛珊瑚礁生态系统开展监测与评价,2021年新增茅尾海红树林生态系统监测。根据监测结果显示,2022年,监测范围内的红树林、海草床、珊瑚礁生态系统均呈健康状态,总体情况稳中向好。2022年广西壮族自治区海洋环境监测中心站新增自然保护地以及滨海湿地的外来入侵物种监测,通过监测水环境质量、保护对象、海洋物种丰富度以及外来入侵物种的生长情况和分布特点,进一步了解自然保护地和滨海湿地的健康状况,为海洋生态系统的保护与修复工作提供数据支撑。

海草床生态系统调查监测

红树林生态系统调查监测

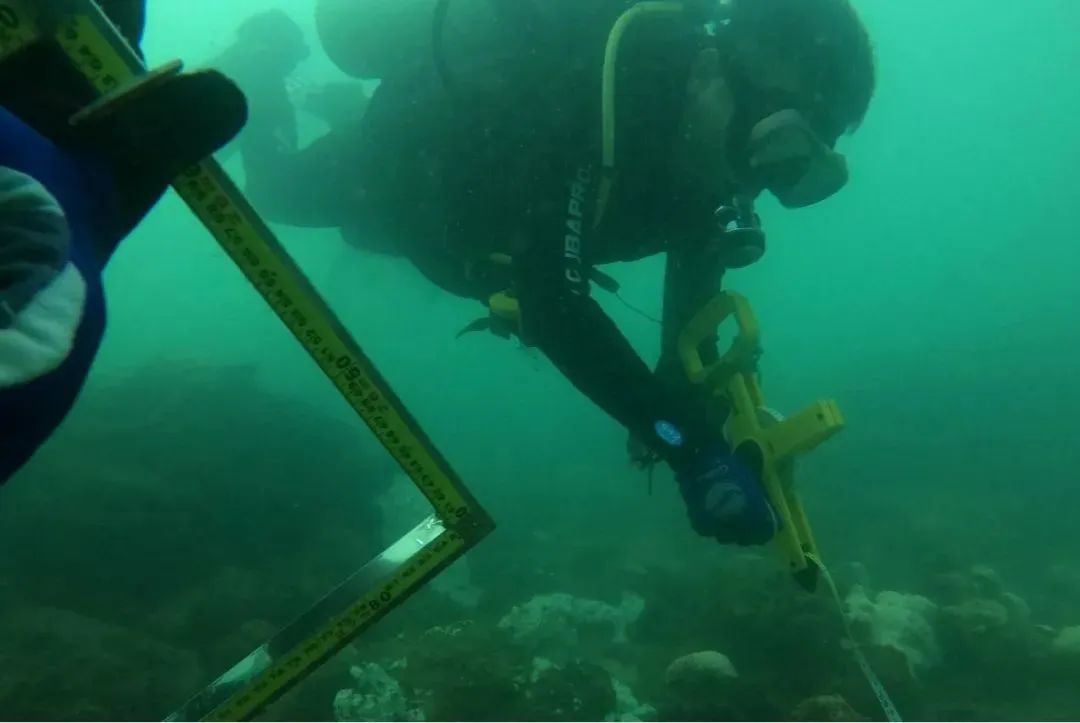

珊瑚礁生态系统调查监测

监测人员用无人机对自然保护开展调查

监测人员对保护区内互花米草开展监测

同时,广西壮族自治区海洋环境监测中心站积极拓展布氏鲸、中华白海豚等珍稀海兽调查,2021年起分别联合广西科学院、北部湾大学对北海涠洲岛附近海域的布氏鲸、钦州三娘湾-大风江海域的中华白海豚开展调查监测,通过使用无人机、专业高清影像设备对布氏鲸和白海豚进行跟踪拍摄,经分析比对,截至2022年,累计识别出布氏鲸个体52头,中华白海豚个体389 头。布氏鲸、中华白海豚作为海洋生态系统健康与否的指示物种之一,对生存环境非常挑剔,只选择水质优良、鱼类丰富、生态健康的海域作为栖息地,而它们频频现身于北部湾海域,也进一步彰显了北部湾海域良好的生态环境。

监测人员在开展布氏鲸生态调查

监测人员利用无人机开展中华白海豚调查

此外,为全面系统地掌握北部湾海洋生物多样性变化状况,从2021年起,广西壮族自治区海洋环境监测中心站还定期对三娘湾以及涠洲岛周边海域的渔业资源开展调查监测,积极为政府相关部门制定渔业资源养护与生态修复、生物多样性保护等政策提供基础数据和技术支撑。

监测人员开展渔业资源调查

近年来,广西壮族自治区海洋环境监测中心站紧跟生态环境部、广西壮族自治区生态环境厅的决策部署和指示要求,主动谋划,积极拓展海洋生物多样性调查工作,调查范围从北部湾近岸海域延伸到北部湾南部湾口及中越边境的近海海域,调查内容从常规的浮游生物、底栖生物、潮间带生物向鱼类、甲壳类、头足类等游泳生物以及布氏鲸、中华白海豚等重要指示物种调查拓展,从物种多样性向红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等典型海洋生态系统调查拓展,自然保护地监测,以及环境DNA等基因多样性调查拓展,旨在从大环境大生态的角度全面掌握北部湾海洋生物多样性特征、生态系统健康状况及演变趋势,积极为管理部门提供决策服务和技术支撑。

下一步,广西壮族自治区海洋环境监测中心站将继续坚守初心,牢记使命,不断提升专业技能和科研水平,高质量高标准完成广西海洋生物多样性的监测与保护工作,积极为海洋生物多样性保护工作建言献策,筑牢北部湾生态安全屏障,助力北部湾美丽海湾建设和向海经济高质量发展。

文件下载:

关联文件:

相关链接: